En France, 1.500 communes comptent un quartier prioritaire de la politique de la ville. Fruit d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités, ce zonage géographique particulier vise à réduire les inégalités sociales et territoriales en y concentrant des moyens financiers supplémentaires. Le rôle des EPCI y est important, mais les maires concernés ont également leur mot à dire dans l’orientation des axes et la mise en place du programme d’action. Voici l’essentiel pour comprendre les enjeux liés au QPV dans une commune.

Qu’est-ce qu’un quartier prioritaire de la ville ?

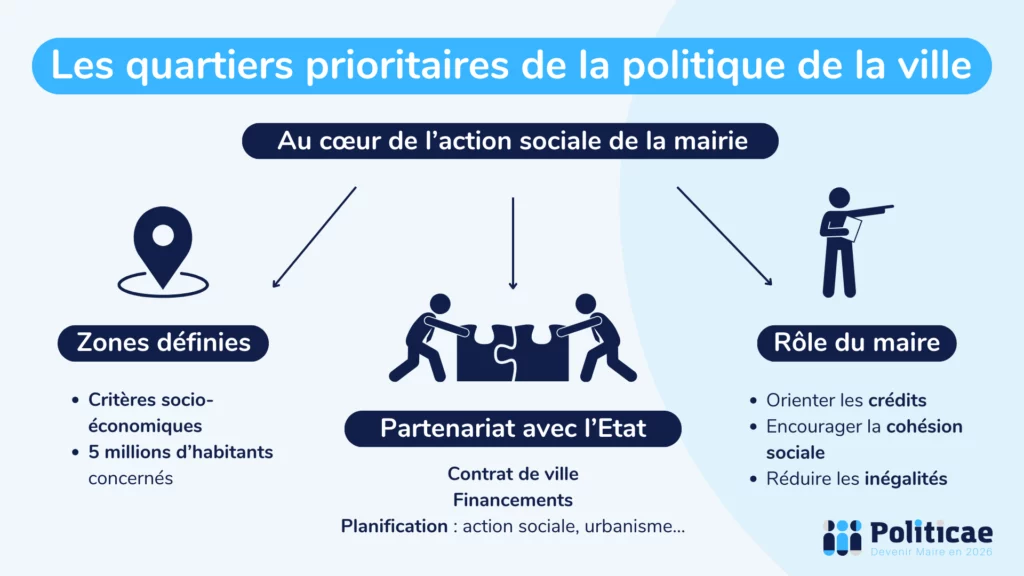

Un QPV, ou quartier prioritaire de la politique de la ville, est une zone définie au sein d’une ville selon des critères socio-économiques. Il s’agit de quartiers pauvres situés dans des aires urbaines d’au moins 10.000 habitants, et dont la population a un revenu inférieur à 11.250€ par an. Créés en 2014 par la loi Lamy, ils remplacent les Zones Urbaines Sensibles définies en 1996. Ainsi, les 1500 QPV en France regroupent 5 millions d’habitants, soit 8% de la population. Cependant, beaucoup de personnes pauvres vivent en dehors de ces quartiers.

À l’aide des données de l’INSEE, la carte des QPV est régulièrement mise à jour pour s’adapter aux évolutions économiques et sociales des territoires. L’objectif de ces quartiers prioritaires est d’être la cible principale de la politique de la ville dans les communes concernées. Ils traduisent alors sur le terrain la planification de l’État visant à réduire les inégalités. L’instauration d’un dialogue avec les collectivités est un excellent moyen d’y parvenir. Pour savoir si vous vivez dans un quartier prioritaire de la ville, vous pouvez localiser votre adresse grâce à ce site de l’État.

Découvrez nos formations en ligne gratuites 🚀

L’équipe Politicae vous propose des formations en ligne gratuites pour vous aider à préparer votre campagne électorale.

Le quartier prioritaire au sein de la politique de la ville

La politique de la ville est un volet essentiel de la vie d’une commune, qui y consacre une part non négligeable de son budget. Les QPV sont un aspect majeur de cette politique, qui est d’ailleurs une compétence prise en charge obligatoirement par les EPCI (sauf pour les communautés de communes). Dans cette perspective, ils s’intègrent au contrat de ville.

Signé pour six ans entre l’EPCI et l’État, ce partenariat repose sur trois piliers. Il s’agit de la cohésion sociale, du cadre de vie, et enfin du développement économique et de l’emploi. Le comité interministériel des villes, sous l’autorité du premier ministre, est l’instance qui annonce tous les 6 ans les priorités de l’État en matière de politique de la ville. Outil de planification, le contrat de ville prévoit les axes de la coopération entre l’État et les collectivités territoriales dans des domaines multiples. Il englobe ainsi l’éducation, l’urbanisme et le logement, l’insertion professionnelle et l’accès aux services. Cela n’empêche pas les collectivités qui ont des QPV d’émarger sur d’autres dispositifs (cité éducative…).

Concrètement, comment cette collaboration se traduit-elle ? Tout d’abord, le contrat de ville repose sur trois points. Le diagnostic posé par l’EPCI, la coordination des dispositifs locaux existants, ainsi qu’un programme d’action ad hoc. Ensuite, l’EPCI établit un projet de cohésion sociale et territoriale. Puis l’État apporte son soutien par l’accompagnement du pilotage et par des subventions.

Les objectifs affichés sont de renforcer la mixité sociale parmi les habitants, de réduire les inégalités, de désenclaver les quartiers. Cela passe notamment par une meilleure offre de transports et de services publics. Mais pas seulement. En effet, le contrat de ville comprend également l’accompagnement des jeunes, la réhabilitation des logements, et le développement culturel.

Téléchargez nos livres blancs

L’équipe Politicae vous propose des livres blancs à télécharger gratuitement sur notre site internet. Télécharger le vôtre dès maintenant !

Le rôle du maire dans la gestion des QPV

La gestion des QPV est à la charge des EPCI, mais aussi des maires des communes concernées. Dans le cas d’un quartier prioritaire délimité sur une seule commune membre d’un EPCI, le rôle du maire de cette commune est primordial dans le pilotage du programme et la coordination des crédits. Il est alors responsable de l’application du contrat de ville. Il s’assure également de sa bonne articulation avec les autres dispositifs en place. Notamment les zones d’éducation prioritaires et les contrats de relance et de transition écologique.

De manière générale, le maire est chargé d’appliquer la politique de la ville définie par sa commune ou par l’EPCI sur le territoire de sa municipalité. Le contrat de ville est un moyen pour lui d’agir au service de la population. Il peut par ce biais tenter de réduire les inégalités économiques, sociales et culturelles au sein de sa commune. En matière d’habitat par exemple, le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux situés dans le périmètre du quartier prioritaire est important.

La commune peut choisir de mener elle-même un certain nombre d’actions ou de les déléguer à d’autres opérateurs telles que les associations nationales ou locales. Cette répartition des rôles suppose de choisir avec soin les opérateurs. Ceci se fait notamment grâce à un dialogue permanent entre les services de l’État et la commune ou l’EPCI. À son terme, le contrat de ville est évalué pour en mesurer les impacts. À noter cependant que, depuis le 1er janvier 2025, les entreprises nouvelles qui s’installent dans le périmètre d’un QPV ne bénéficient plus de l’exonération de la taxe foncière (CFE).