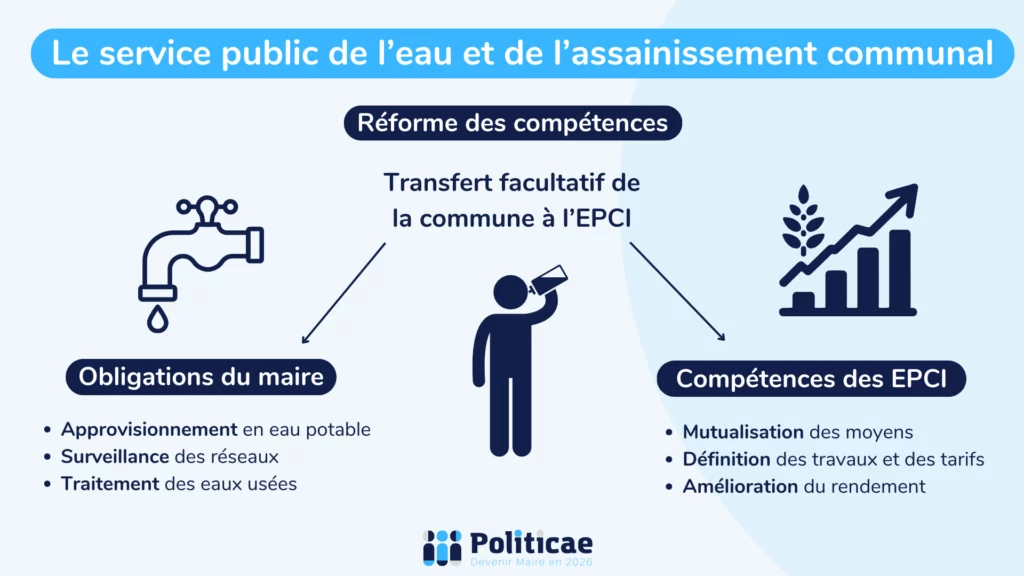

Le service public de l’eau et de l’assainissement est pris en charge par la commune. Historiquement, la mairie est responsable d’approvisionner les habitants en eau potable et de traiter les eaux usées. Sur le territoire communal, elle gère le réseau des eaux de façon directe ou déléguée. Depuis 2015, cette compétence tend à être progressivement transférée aux EPCI. Voici quelques éléments pour comprendre les enjeux de cette réforme.

La responsabilité du maire dans le service public de l’eau et de l’assainissement

Chaque mairie est responsable d’assurer à ses administrés l’accès à l’eau potable. Elle pose un diagnostic territorial pour installer et entretenir le réseau d’approvisionnement. Les communes établissent ensuite un schéma de distribution d’eau potable et définissent les zones de desserte obligatoire. Dans ce secteur, elles ne peuvent refuser un raccordement au service public. Cependant, les particuliers n’ont aucune obligation d’être raccordés au réseau communal d’eau potable.

Par ailleurs, le maire est responsable du service public d’assainissement. Il définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, ainsi que celles où il faut prévoir le traitement et le stockage des eaux pluviales. De même, la ville contrôle le raccordement aux réseaux publics de collecte, le transport et l’épuration des eaux usées. Elle surveille aussi les installations non collectives d’eaux usées, comme les fosses septiques. Pour assurer le service des eaux et de l’assainissement, deux possibilités s’offrent au maire:

- La régie directe. La commune gère elle-même le réseau. Elle prend alors en charge les investissements, les travaux d’entretien et les relations avec les usagers.

- La délégation de service public. La commune fait appel à un prestataire, qui assure tout ou partie de la gestion des eaux.

En outre, les élus sont tenus de publier un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau sur l’année. Ce compte-rendu permet au maire de montrer sa bonne utilisation des impôts locaux pour assurer un service de qualité à sa commune. D’ailleurs, assurer la qualité du service de l’eau et de l’assainissement est une des missions principales du maire au sein de la commune, puisqu’il dispose de pouvoirs de police pour garantir la santé et la salubrité dans sa commune.

Découvrez nos formations en ligne gratuites 🚀

L’équipe Politicae vous propose des formations en ligne gratuites pour vous aider à préparer votre campagne électorale.

La réforme du service de l’eau dans les collectivités

L’approvisionnement en eau relève des compétences de la ville depuis le XIXème siècle. Aujourd’hui, deux lois récentes modifient cette prérogative qu’encadre le Code général des collectivités territoriales.

En effet, depuis 2015, la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la gestion de l’eau et de l’assainissement de la commune aux EPCI d’au moins 15.000 habitants. En 2022, la loi dite 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification) va plus loin puisqu’elle étend cette obligation à toutes les collectivités. Toutes les communautés de communes sont désormais concernées. Cette réforme a un réel impact sur les services publics municipaux, qui doivent se coordonner avec les autres communes. Une telle réorganisation nécessite d’ailleurs au moins deux années d’études et de travaux préparatoires.

Téléchargez nos livres blancs

L’équipe Politicae vous propose des livres blancs à télécharger gratuitement sur notre site internet. Télécharger le vôtre dès maintenant !

Quelles sont les conséquences pour les usagers et les mairies?

Pour les communes, les impacts sont nombreux. D’abord, les maires perdent la compétence exclusive sur le service de l’eau et l’assainissement et la remettent entre les mains des intercommunalités. Ils disposent de quatre ans pour mettre sur pied cette nouvelle organisation. Celle-ci doit en effet être effective à compter du 1er janvier 2026. La gestion des eaux pluviales et urbaines reste à la charge des communes.

Toutefois, cette procédure de transfert est complexe et relativement coûteuse pour la ville. C’est le rôle du président d’intercommunalité d’orchestrer la réforme par une concertation organisée et des objectifs clairs. Les communes réunies en EPCI doivent donc trouver des compromis pour décider du mode de gestion, du calendrier de réalisation des travaux, et surtout du tarif à appliquer.

Enfin, pour les usagers comme pour les mairies, l’objectif de cette réforme est de permettre une gestion plus efficace des réseaux d’approvisionnement. La gestion intercommunale des moyens a pour but d’améliorer les rendements et réduire les coûts pour les habitants. La mutualisation apparaît ainsi comme un outil de modernisation et de simplification du service public de l’eau et de l’assainissement à l’échelle de la commune.

À noter cependant: pour éviter la perte de compétences des communes, le Sénat a mis un frein à cette réforme. Il ne revient pas sur les transferts déjà opérés, mais supprime l’obligation de transfert de compétences pour les communes qui n’ont pas encore commencé les travaux.